Dirk Ollmetzer | Donnerstag, 12 Dezember 2013 |

UnterwegsPassend zur Adventszeit war ich gestern mit Freunden in der Deutschen Oper und habe den Nussknacker von Tschaikowski gehört und gesehen – zum ersten mal. Ich kannte zwar sehr viele Teile der Nussknacker Suite, habe das Werk aber noch nie zusammenhängend gehört und auch noch nie das Ballett gesehen.

Auch in der Deutschen Oper bin ich noch nie gewesen. Das Gebäude in der Charlottenburger Bismarckstr. strahlt ja eine ziemliche gestalterische Schlichtheit aus. Man könnte es auch als öde Waschbetonkiste beschreiben.

Im krassesten Gegensatz dazu stand die Inszenierung. Ein sehr üppiges und farbenfrohes Bühnenbild wurde von den oppulenten und in unglaublich knalligen Farben gehaltenen Kostümen getoppt. Immer wenn man dachte, dass es noch kitschiger nicht ginge, wurde noch mal nachgelegt, bist zum Schluss ein Goldregen über das aus mindestens 50 Tänzerinnen und Tänzer bestehende Ensemble niederging.

*puh*

Die Musik wurde routiniert gespielt und das Staatsballett machte auf mich Laien einen recht passablen Eindruck. Lediglich die dramatische Steigerung der Musik während des Pas-de-deux erschloss sich mir nicht. Was ich sah, war etwas anderes als ich hörte.

Aber ich will nicht kleinlich sein: Das war nur eine kurze Ungereimtheit. Die Vorstellung war schön und wirklich unglaublich kitschig, bunt und zuckersüss. Passt also richtig in die Adventszeit ;-)

Dirk Ollmetzer | Donnerstag, 12 Dezember 2013 |

DevelopmentBei Scrum-Daily:

„Häng doch das blöde Ticket endlich auf das Bashboard…“

Denselben Effekt hat man aber auch mit Subversion oder ähnlichen Systemen.

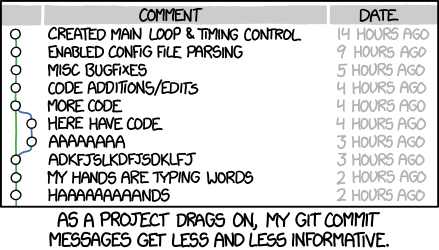

Wieder mal ein Treffer von XKCD. Bin eben vor Lachen fast vom Stuhl gerollt. Schade, dass das nur Entwickler richtig verstehen…

Am letzten Dienstagabend fand nach längerer Pause wieder einmal das Treffen der Oxid Usergroup Berlin statt.

Die Veranstaltung fand ab 18:00 in den Räumen von SysEleven in Kreuzberg statt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es gleich sehr technisch zur Sache. Felix Gilcher von Asquera startete mit einem Vortrag über den Suchindex Elasticsearch. Er begann mit einem Überblick über die Architektur (Clusterserver, Shards, Indizes, Documents…) und die grundlegende Benutzung per JSON Calls mit Indexern, Analyzern und Filtern.

eCommerce im Umspannwerk

Josha Krug von der Agentur Marmalade ergänzte das Thema mit den Erkenntnissen, die beim Einsatz von Elasticsearch bei einem Online Buchhändler gewonnen wurden. Es wird dort nicht nur für die Suche, sondern auch für das Ausspielen der Kategorieseiten genutzt.

Im Verlauf der Diskussion wurde als weiterer möglicher Einsatzzweck System- und Eventlogging besprochen. Dafür gibt es mit Kibana und Logstash auch bereits gute Frontends.

Es folgte ein etwas weniger technischer Teil. Ein Shopbetreiber fragte in die Runde nach Erfahrungen bei der Auswahl geeigneter ERP Systeme. Es wurde auf die hohe Anzahl an Spezialanbietern (z.B. jewils unterschiedliche Systeme für Tischler und Zimmerleute) hingewiesen und auch das Thema Cloud ERP mit Vorteilen beim Dropshipping wurde angerissen.

Im Abschluss wurde es wiederum sehr technisch. Daniel Niedergesäß von SysEleven führte anhand von OXID 4.7 CE vor, welch großer Performancegewinn sich durch den Einsatz von Facebooks HipHop Virtual Machine erzielen lässt. Mit HipHop compiliert man aus einer PHP Applikation samt PHP selbst und den notwendigen Libs eine Binärcode Anwendung.

Da HipHop aber noch nicht den vollständigen Sprachumfang von PHP unterstützt und an einigen wichtigen Stellen, wie der Sessionverwaltung von Standardverhalten abweicht, sind leider einige recht tiefe Eingriffe in den Core von Oxid, der vollständige Verzicht auf verschlüsselten Code und recht speziell eingerichtete Server nötig, um den Shop zum Laufen zu bekommen.

Für den Produktiveinsatz ist solch ein System daher leider noch nicht geeignet, aber es zeigt auf, welches Potential hier vorhanden ist.

Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung um 21:00 ließen einige Teilnehmer den Abend noch gemeinsam in einer Gaststätte ausklingen.

Ich bin wahrlich kein Technikgegner, sondern habe mich stets für die neuesten Dinge interessiert. Als seinerzeit die Heimcomputer auf den Markt kamen, war ich mit Feuer und Flamme dabei. Etwas später habe ich meinen PC per Modem mit Mailboxen verbunden und ein Internetanschluss musste her, sobald ich irgendwie dran kam; Mein erstes Mobiltelefon hatte ich schon 1993 und Smartphones hatte ich schon, als Apple noch gar nicht an sowas gedacht hatte.

Nur – damals war das alles neu und spannend und hat haufenweise neue Möglichkeiten eröffnet.

Heutzutage sind wir derartig viel mit elektronischem Zeug umgeben, dass sich bei mir schon seit längerem Langeweile eingestellt hat. Aus Langeweile wurde Skepsis und in letzer Zeit immer mehr Abneigung. Ich habe weder Lust auf Smartwatches, noch auf Smarthomes oder sonstigen Smart-Ass-Gadgets. Ich will auch kein Auto haben, was halb- oder vollautomatisch fährt. Der Gedanke, in jedes erdenkliche Ding einen Internetanschluss einzubauen um alle Dinge und alle Daten miteinander zu vernetzen finde ich gelinde gesagt widerlich und abstossend und überhaupt nicht mehr smart.

Behaltet euren Smart-Scheiss

Als ich diese Veränderung an mir bemerkte, dachte ich zunächst nur „Klar – ich werde eben alt“. Das stimmt zwar, ist aber nicht die richtige Erklärung, wie mir nach einigem Nachdenken klar wurde. Ganz alleine bin ich mit dieser Haltung nämlich nicht, wie ich persönlichen Gesprächen und zunehmend auch aus diversen Veröffentlichungen entnehme.

Das „Internet der Dinge“ steht vor der Tür – aber die Nachfrage kommt nicht recht in Schwung (Internet der Dinge: Killer App verzweifelt gesucht), die Reaktionen auf die neuen, sogenannten Smartphones sind ziemlich flau und Martin Weigert wünscht sich mit gutem Grund ein Telefon, dass weniger smart ist, als die neuesten Android Modelle (Warum ich ein dummes iOS einem smarten Android vorziehe), ist für meinen Geschmack dabei aber noch nicht konsequent genug.

Diese Gefühle kann man gut mit handfesten Argumenten, wie zunemender Entmündigung, Überwachung, Verlust überlieferter Kulturtechniken und zusammenbruch von Institutionen begründen und liegt damit sicherlich nicht ganz falsch.

Aber interessanterweise kann man das auch mit zwei Wirtschaftstheorien untermauern: Der Theorie vom abnehmenden Grenznutzen und der Produktzyklentheorie.

Der abnehmende Grenznutzen

Die Theorie vom abnehmenden Grenznutzen besagt, dass der Nutzenzuwachs durch eine zusätzliche Einheit eines Gutes geringer wird, je mehr von diesem Gut bereits vorhanden ist. Dies kann sogar soweit gehen, dass noch mehr von diesem Gut schädlich ist. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das:

Eine Bratwurst hilft gegen Hungergefühl und schmeckt gut. Die zweite macht noch satt und spätestens nach der fünften wird einem schlecht. Und wir haben schon ziemlich viele digitale Bratwürste…

Der Produktlebenszyklus

Das grundlegende Modell des Produktlebenszylus beschreibt Wachstums- und Sättigungsprozesse eines Produktes und bricht die Nachfrage in verschiedene Phasen auf:

- Einführungsphase

Erste Anwender interessieren sich für das neue Produkt und sorgen für steigende Bekanntheit und Nachfrage

- Wachstumsphase

Die breite Masse entdeckt die Vorzüge des Produktes und möchte es nun auch einsetzen

- Reifephase

Der Erfolg sorgt für Nachahmer. Das Marktvolumen steigt, der Deckungsbeitrag sinkt

- Sättigungsphase

Der Markt ist gesättigt. Die Hersteller versuchen, die Nachfrage durch zunehmende Produktvielfalt am Laufen zu halten.

- Degenerationsphase

Die Nachfrage schrumpft, Preise, Umsatz und Gewinn sinken. Konkurrierende Anbieter verschwinden vom Markt.

- Nachlaufphase

Mit dem Produkt kann kein Gewinn mehr erwirtschaftet werden. Die Folgen sind Auslagerung, Vertrieb mit Verbundprodukten Einstellung des Vertriebs.

Interessanterweise lässt sich diese Theorie nicht nur auf ein einzelnes Produkt, sondern auch auf Produktgruppen und sogar ganze Märkte anwenden. Während meines Studiums der Stadt- und Regionalplanung habe ich an einem Verkehrswesenseminar bei Prof. Dr. Heinze teilgenommen. Dieser hat den Produktlebenszyklus auf Verkehrssysteme angewendet und seinerzeit den nahenden Rückgang der Bedeutung des Autoverkehrs prognostiziert. Während des Autobooms Anfang der 90er Jahre erschien das sehr gewagt, heute jedoch fängt der Trend an, spürbar zu werden.

Der Computermarkt ist meiner Meinung nach zur Zeit in der Sättigungsphase. Stückzahlen und Umsätze schrumpfen. Die anstehende Marktbereinigung soll durch immer fragwürdigere Ausdifferenzierungen verzögert werden, wie z.B. Smartphones in der Größe von Frühstücksbrettern, Smartwatches, Smart-TV und ähnliches belegen.

Es bleibt die Erkenntnis, dass jeder bereits massenhaft Technik in seinem Haushalt hat und sich durch neue Modelle kaum noch Zusatznutzen für die Konsumenten ergibt. Der Boom ist vorbei.

Dirk Ollmetzer | Samstag, 2 November 2013 |

GizmosComputer waren super spannend, als der Kram neu war. Für mich war klar – bin dabei.

Mobilfunk und Smartphones haben auch was. Spanned, also her damit.

MP3 statt Platte und CD – Oookay. Nice. Gekauft.

E-Books. Hmmm… Ausprobiert, weggelegt, vergessen.

Tablet? Liegt in der Ecke. Was soll ich denn mit so einem Krüppelcomputer?

Smartwatch? WTF…? Was für dümmliche, klobige und hässliche Geräte.

Meine Antwort darauf ist die Anschaffung eines Zeiteisens, schweizer Fabrikation. Kein Softwareupdate, kein Strom, kein Aufziehen.

Präzisionsmechanik. Automatik. Und schön!

Warum ich Mechanik schön und spannend finde? Da habe ich mal drei Videos rausgesucht:

Zum Einstieg: Nach welchem Prinzip funktioniert eigentlich eine mechanische Uhr?

Hier eine sehr schöne Automatik von Tissot. Diese habe ich übrigens nicht gekauft – aber angesehen. ;-)

Und hier noch ein sehr unkonventionelles Zeiteisen mit einer extravaganten Mechanik für den Preis eines gut ausgestatteten Mittelklasswagens.

Dirk Ollmetzer | Montag, 30 September 2013 |

Gizmos,

RetroSich mit alten Computern auseinanderzusetzen – wie neulich bei der Classic Computing 2013 – hebt den eigenen Nerd Level. Allerdings nicht unbedingt viel. Für jemanden in meinem Alter sind Heimcomputern aus den 80er Jahren eher profan. Das war halt die eigene Jugend. Sozusagen der weisse Gürtel der Computer Nerds. Oder auch Level 1.

Nächstes Ziel: Nerd Level 2 – altes Eisen

Seit einige Zeit interessiere ich mich zunehmend für die Zeit davor, als man sich die Rechner noch nicht in die eigene Wohnung stellen konnte. Über die PDP-8 und PDP-11 Rechner von DEC (Digital Equipment Corporation) hatte ich ja auch schon etwas geschrieben. Ich kann mich noch an mein Schulpraktikum in den 80ern erinnern, das ich bei einem Großhandel in Hannover im Rechenzentrum machte. Da gab es eine Abteilung mit Datentypistinnen, Anwendungsentwicklern, Operatoren (so hiessen früher die Admins) – und natürlich die heiligen Hallen: Den klimatisierten, mit doppeltem Fussboden versehenen Raum, in dem die Rechner (Größe: Schrankwand), Festplatten (Größe: Waschmaschine) und Drucker (Größe: Kleiderschrank) standen. Ich glaube die Anlage war von Siemens und lief mit BS2000.

Die Technik war ursprünglich vom IBM System 370 abgeleitet, die wiederum ein Nachfolger der IBM System 360 war – dem ersten kommerziellen Allzweckcomputer von 1964, dem IBM seine jahrzehntelange Vormachtstellung auf dem Großrechnermarkt verdankt.

Während ich mich im Moment noch langsam an die Geschichte der Großrechenanlagen herantaste und dabei auch über andere interessante Hersteller wie Control Data und Cray stolpere, sind andere schon wieder viel weiter.

Nerd Level 45 – die eigene Cray 1A samt Software

Chris Fenton bekam Software von dem Supercomputer der frühen 70er Jahre in die Hand – einer Cray 1A. In seinem Blog beschreibt er in dem Artikel „Cray-1 Digital Archeology„, wie er Software als Quellcode von Microfilm und von einem 40 Jahre alten Magnetplattenstapel herunterholt.

Cray 1 im Deutschen Technikmuseum in München

Das alleine wäre schon beeindruckend genug, aber was nützt die Software ohne den passenden Rechner? Eine Originalmaschine zu bekommen ist eher unwahrscheinlich. Es wurden weltweit nur 80 Stück verkauft. Zudem wäre der Betrieb recht umständlich – aufgrund von Größe und Gewicht (5,5 Tonnen), des Energievbrauchs (115 KW) und weil der Rechners, mit flüssigem Freon geflutet ist. Was also tun?

Chris Fenton las sich in die Systemarchitektur ein und stellte fest, dass man den Rechner heutzutage in einem großen FPGA nachbauen kann. Genau das tat er dann auch, wie man in seinem Blog-Artikel „Homebrew Cray-1A“ nachlesen kann und steckte die Platine anschliessend in einen selbstgebastelten Nachbau des Rechnerghäuses im Massstab 1:10.

Ich bin einfach platt!

Laut Berichten mehrerer Publikationen (unter anderem von Golem, Areamobile, MobileGeeks und Heise) lassen sich aktuelle Samsung Mobilgeräte, die in Europa gekauft werden, nur noch mit europäischen SIM Karten starten.

Man kann also ausserhalb Europas keine regionale SIM Karte verwenden.

Für Vielreisende sind diese Geräte daher untauglich.

Die ersten Gerüchte hierzu scheinen nun von Samsung bestätigt worden zu sein. Auf der Website All About Samsung ist die Stellungsnahme der Firma dazu zu lesen. Demnach sind die folgenden Modelle von der Regionalsperre betroffen:

- GALAXY S III

- GALAXY Note II

- GALAXY S4

- GALAXY S4 mini

- GALAXY Note 3.

Weiter heisst es in der Stellungnahme:

„Geräte, die bereits von Samsung ausgeliefert wurden und sich in Lagern oder bereits bei Endkunden befinden, sind nicht betroffen.“

Immerhin sind die Verpackungen der Geräte mit einem entsprechenden Warnaufkleber versehen.

Dennoch – Es wird aus meiner Zeit, endlich etwas gegen die überhand nehmende Entmündigung der Käufer (Regionalsperren, Anbietersperren, Zwangsaktivierung, Verdongelung, Fernüberwachung und ähnlichen Dreck) aktiv zu werden. Eigentlich alles in klarer Fall für Verbraucherschutz und Kartellbehörden.

Ich freue mich schon auf die Prozesse hierzu – und den Weihnachtmann am 24. Dezember.

Darum: Überlegt lieber zweimal, wem Ihr Eure sauer verdienten Groschen in die Tasche steckt, oder ob es die alte Möhre nicht doch noch etwas länger tut.

[UPDATE 27.09.2013]

Laut Heise (Samsungs Entwarnung: Region-Lock verhindert keine Auslands-SIMs) betrifft der Regionallock wohl nur die erstmalige Inbetriebnahme. Es bleibt die Frage, was der Quatsch denn überhaupt soll?

Dirk Ollmetzer | Mittwoch, 25 September 2013 |

GizmosErst neue Software

Gestern habe ich nach zwei Monaten mal wieder mein iPad angeworfen und iOS7 installieren lassen. Das dauert eine gefühlte Ewigkeit – sowohl Download, als auch die anschliessende Installation.

Was hat sich nun geändert? Eigentlich nichts.

Das iPad ist und bleibt für mich ein nutzloses Stück Elektronik, was auch weiterhin in der Ecke verschimmeln wird, ausser wenn ich mal eine Website damit testen muss. Vom Style hat sich alles ein wenig an Symbian S60 (bunte, flache Icons) und Windows Mobile (z.B. reduziertes Kalenderlayout) angenähert. Tja…

Dann neue Hardware

Bei der Classic Computing am Wochenende ist mir eine widersprüchliche Entwicklung aufgefallen: Computer haben sich in den letzten 25 Jahren zwar in Bezug auf Rechenleistung, Speicher, Grafik usw enorm weiterentwickelt – aber dafür ist die mechanische Peripherie immer popeliger geworden. Die Tastatur an meinem iMac ist zwar stylish, aber vom Tippgefühl fast genauso bescheiden wie die Gummiknöpfe der billigsten Heimcomputer der 80er.

Schluss jetzt!

Ich habe mir jetzt einen Klassiker zugelegt: Eine Cherry G80-3000 mit richtig guten Tasten. Ist zwar ein bischen teurer, aber das Ding ist jeden Cent wert. Das Tippgefühl ist einfach nur geil! Allerdings macht Mechanik eben auch Geräusch…

Dirk Ollmetzer | Dienstag, 24 September 2013 |

Gizmos,

RetroAm 21. und 22. September fand die Classic Computing 2013 in den Räumen des Pergamon Palais in Berlin statt. Veranstalter war der Verein zum Erhalt Klassischer Computer e.V. Die Humbold Universität stellte freundlicherweise die Räume zur Verfügung. Neben einigen interessanten Vorträgen gab es vor allem viel Hardware aus den 70er bis 90er Jahren zu sehen.

Die Ausstellungsstücke

Um die von den Teilnehmern mitgebrachten Exponate auszustellen, bedurfte es zweier Vorlesungssääle und den Lichthof. Thematisch waren die Ausstellungsstücke grob sortiert. Während der Schwerpunkt in einem Saal auf Bürocomputern lag, wurde der zweite Saal überwiegend von der 16-Bit Atari und Amigaszene beherrscht. Das Foyer war thematisch gemischt

Wie zu erwarten waren die Commodore 8 Bit Heimcomputer C64, VC20, C16 und Plus 4 ebenso zu finden, wie die 16-Bit Heimcomputer der Amiga-Serie. Aber auch die 8 Bit Bürorechner der CBM Serie vom PET 2001 bis zum CBM 8296-D waren zahlreich.

Commodore CBM 4032, 8032 und 8296-D

Ebenfalls recht präsent war Apple. Dabei zeigten die Exponate vom IIc bis zur Lisa einen guten Querschnitt der ersten 10 Jahre der Firmengeschichte.

8Bit Maschinen - Apple II und III

Apple 16- und 32 Bit: Lisa II, Macintosh und Mac LC

Speziell aus heutiger Sicht war der Heimcomputermarktes sehr heterogen. Nicht nur in Hinblick auf die vielen unterschiedlichen Betriebssysteme, sondern auch auf verschiedenen nationalen Märkte.

Britische Computer

Einige britische Computer waren in den 80ern auch in Deutschland bekannt – insbesondere die Geräte von Sinclair und Amstrad (hierzulande unter der Marke Schneider vertrieben). Andere blieben unbekannt, wie die nicht wenig erfolgreichen Maschinen von Acorn (Elektron, BBC und Archimedes RISC), aber auch Aussenseiter wie Jupiter ACE und Oric.

Sinclair ZX Spectrum 128K, Oric Atmos, Acorn Archimedes A3000

Japanische Computer

In den 80er Jahren war der Heimelektronikmarkt fest in der Hand japanischer Hersteller. Umso erstaunlicher, dass die Computer von Sony, Panasonic und Co. in Europa nicht gut angenommen wurden. Auf dem japanischen Markt hingegen sah es natürlich genau andersherum aus. Auf der Veranstaltung gab es so einge japanische Vertreter der 8Bit und 16Bit Ära zu bestaunen.

8 Bit Rechner nach MSX Standard

Japan, 16 Bit: Sharp X 68000 und Fujitsu FM Towns

Französische Computer

Weniger naheliegend als japanische, sind französische Computer. Auch hier waren einige Modelle aus der 8-Bit Ära von Thomson und Matra zu sehen.

Thomson MO5 und Matra Alice

Frühe Bürorechner

Einige schöne 8- und 16Bit Bürorechner wurden ausgestellt, wie z.B. der Kaypro II (CP/M) und der erste echte Laptop von Data General (MS-DOS) aus dem Jahr 1985.

Tragbare Bürorechner

Exoten und Besonderheiten

Eine junge Dame hatte neben einigen Teilen einer PDP11/34, die zur Zeit restauriert wird ihre Taschenrechnersammlung mitgebracht. Darunter waren neben einigen klassischen Hewlett Packard und einem russischen, wissenschalftlichen Rechner auch diese beide Schätzchen aus dem Jahre 1974, deren Hersteller wohlbekannt sind.

1974er Taschenrechner von Sinclair und Commodore

Besonderes Vergnügen haben mir die Eigenbauten und Kuriositäten bereitet, die zum Teil auf brandneuer Hardware liefen, aber klassische Software ablaufen lassen konnten. Beispiele auf Basis von 8-Bit Microcontrollern sind der Color Maximite, die Euzebox und zwei sehr unterschiedliche CP/M Rechner … .

Neue 8Bit Style Hardware

Mini CP/M Rechner - als Altair 8800 Nachbau und als USB Modul

Der Minimig auf FPGA-Basis mit echtem MC68EC000 kann alle relevanten Amiga Modelle emulieren.

Minimig - moderne Amiga Hardware

Es gab also viel Spannedes zu sehen, so manche interessante Fachsimpelei und nicht zu vergessen einige sehr interessante Vorträge, z.B. über FPGAs, die Preisbildung bei Ebay und die Funktionsweise des vollmechanischen Rechenwerks des Zuse Z1 von 1936. Eine tolle Veranstaltung!

« Vorherige Seite — Nächste Seite »